解锁北京学校科学教育的“密码”——广东省中小学“百千万人才培养工程”研修班走进北京学校

“有朋自远方来,不亦说乎?”2025年3月21日,北京教育学院组织广东省中小学“百千万人才培养工程”近60位初中名书记名校长与理科名师到访北京学校,开展一场聚焦学校课程创新与育人方式变革,探索科学教育发展路径的跨区域交流活动,为 “双减” 背景下如何做好“科学教育+”提供新思路。

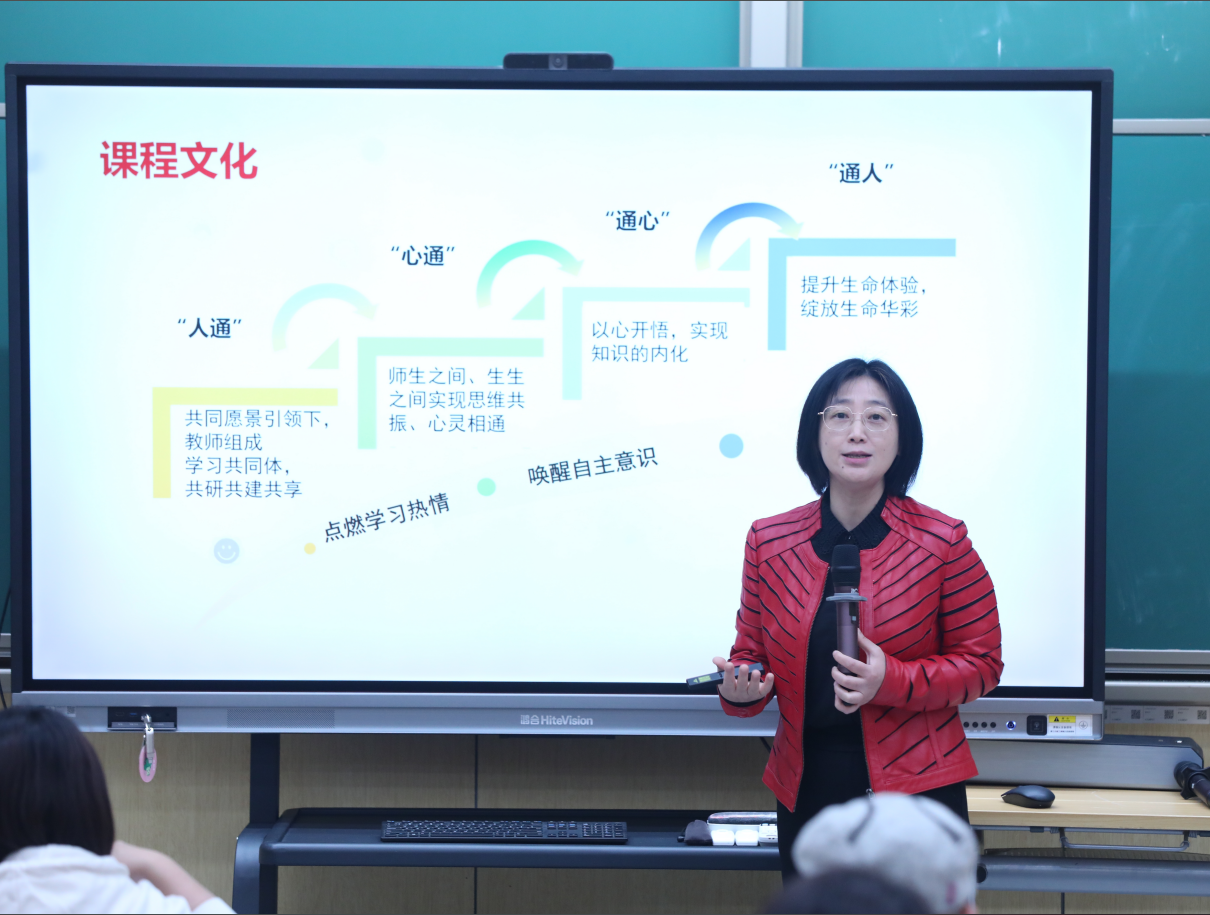

北京学校程岚副校长在接待远道而来的教师时,重点介绍了学校以“贯通、共生、超越”为特色的课程理念,以及“一主线三层次五育并举”小初高一体化的课程体系。她强调学校通过专业性研修提升学科素养,协同性研修强化学段衔接,创新性研修探索人工智能赋能教学。分享过程中,她使用了大量生动的实践案例向老师们展示了北京学校在全学科育人、综合育人、实践育人和评价育人等方面的创新探索,这些创新举措,不仅是对 “双减” 政策的积极响应,更是为做好科学教育打下坚实基础,让学生在实践中感受科学的魅力。程岚副校长表示,北京学校将继续推动课程创新和育人方式的变革,为学生全面发展提供更好的教育环境。

课程科研中心副主任宋茂萃就学校可持续发展特色课程实践进行汇报。课程根据不同学段设置目标与内容,小学阶段注重唤醒生态意识、养成环保行为习惯,中学阶段侧重培养问题分析、实践创新能力以及全球视野。学校积极开展多样实践活动,自 2021 年挂牌全国青少年低碳教育基地学校以来,通过 “你好,碳” 讲堂、义务植树、气候变化项目式学习等,引导学生深入理解可持续发展理念。同时,学校整合多方资源,开展馆校合作、社区联动,组织学生走进电池陈列馆、中科院植物所、气象站等地,感受科学魅力,认识人与自然的关系。

紧接着化学殷欣老师进一步聚焦 “可持续发展之绿色动力” 课程展开深度分享。通过 “识绿”、“探绿”、“展绿”、“行绿” 四个环节,采用探究式学习理论,构建多元教学评价体系,通过多样化作业和评价量规全面评估学习效果,既提升了学生对可持续发展的认知,也增强了他们的环保意识和社会责任感。

在教育教学创新的浪潮中,我校教师还积极探索跨学科主题学习的有效策略。物理孟南昆老师以“电波不逝 信念永存”和“天地共仪 科技强国” 两节课例为例,将党史与物理、物理与数学的知识结合,提升学生的跨学科素养,培养爱国情怀和科学思维。两个跨学科主题学习实践的分享,充分体现了学校以科学思维为串联,实现整体育人、多学科融合和问题解决,助力学生全面发展与综合素质提升的课程理念。

下午,交流活动持续升温。生物刘雅楠老师与王倩倩老师带来了一场关于“核心素养视域下初中生物学‘生命智造工坊’课程实践探索”的深度分享,为生物教学的创新发展提供了新思路。

初中信息科技张加莎老师和白月梅老师带来了“新课标背景下初中信息科技‘源智成长’课程实践探索”的经验交流,展现出信息科技课程的独特魅力与创新活力。

两个学科的课程紧紧围绕“立德树人”这一根本任务,将焦点精准落在学生核心素养的培育上,完美契合我校“终身学习者和未来建设者”的培养目标,为初中科学课程的构建提供了具有参考价值与借鉴意义的实践样本 。

“这是一次高位仰望的实地考察,是一次理论和实践生动结合的教研视听盛宴。” 一位来访教师感慨道。在本次参观交流活动结束后,来访老师纷纷对此次学习之旅给予高度评价。“用‘震撼’一词形容来北京学校学习的感受!” 不少来访教师发出这样的感叹。校园规模宏大、设施齐全、环境优美,给人带来强烈的视觉冲击;学校先进而务实的教育理念,更是让大家看到了教育面向未来的无限可能。此外,讲授老师们跨学科的专业素养和专业做法,以及学校的课程文化、教师团队之间的紧密合作,都让来访教师深受触动。

在 “双减” 政策深入实施、科技竞争日益激烈的当下,科学教育的高质量发展至关重要。“独学而无友,则孤陋而寡闻”,埋头苦干难以紧跟时代步伐,迫切需要教育工作者们相互交流、思想碰撞。此次交流活动,恰为广东省和北京学校的教育工作者们提供了彼此相互学习的平台。大家围绕科学教育的创新实践、课程设计、教学方法等方面展开深入探讨,在思维的交锋中启迪智慧,在经验的分享中拓宽视野。